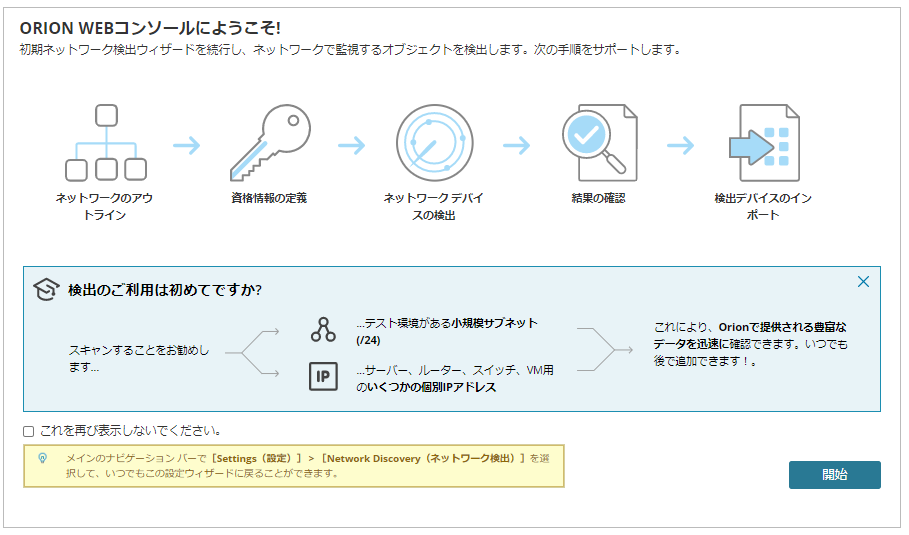

導入プロセスが全て完了してWebコンソールに初回ログインすると、検出ウィザードが自動で起動します。

検出ウィザードでは、検出範囲を指定> SNMPなどのクレデンシャルを設定> 監視対象を検出・登録を行ないます。

以下はそのプロセスの概要です。

ヒント:

・検出ウィザードは、Orion Platformの機能。(各製品の機能ではない)

・以下はNPMのみ導入の場合を想定した記載。他の製品(SAM,NCM,UDTなど)が導入されている場合、これらに対する検出項目が自動で追加され現れてくる

・NPMも含め、どの製品においても手動で監視対象を追加できる。(検出ウィザードを利用する必要はない)

・監視対象が多くない、或いは対象によって情報取得条件が異なるなどの場合は、手動で追加するほうが分かりやすく且つ楽なケースもある

----------------------------------------------------------------

1. 検出ウィザードの起動

※Webコンソール> すべての設定> Network Sonar Discovery からも実行可能

2. ネットワークの選択にて検出範囲の指定

・IPアドレスレンジ、サブネット、Seedルータ、任意のIPアドレス、ActiveDirectory連携 で指定可能。(複数設定可)

・既に監視対象のIPアドレスがリスト化されている場合は、そのExcel列をCopyして、「任意のIPアドレス」にそのままPasteするのが簡単

※ヒント:

検出対象範囲は、

-広ければ広いほど、

-存在しない(ping応答がない)IPアドレスが多く含まれるほど、

検出作業に時間がかかるので、この点を考慮しながら検出範囲を決定するのが望ましい。

(例:CIDR /22 以下の範囲に留めておくことを推奨。/16の範囲などは分けて検出させるのが良い)

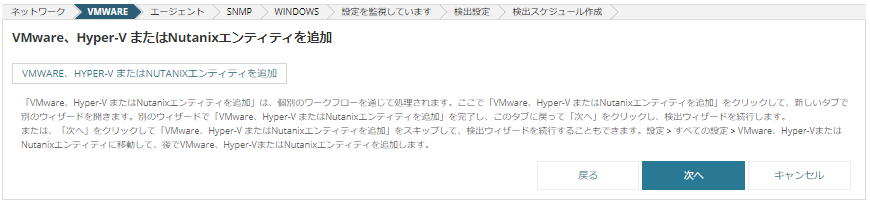

3. VMware、Hyper-V、Nutanix エンティティ追加 では、仮想環境の追加が可能 (*該当しない場合はそのまま[次へ])

・vCenter、ESXi、Hyper-V、Nutanix cluster に対応

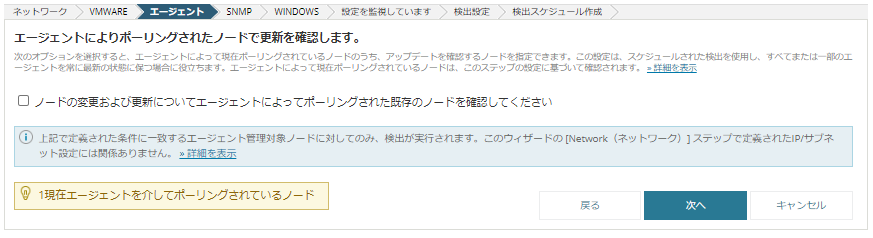

4. エージェントの検出

・既にOrionAgentが配置されている場合に利用可能。初めてOrion環境を構築する場合では該当しない

5. SNMP認証

・ネットワーク機器、サーバ機器など、ほぼ全ての監視対象で利用される。

・監視対象機器がSNMPに対応しており、予めSNMP設定がされていること。Firewallなどでポート(UDP161)が開放されていることも確認しておく

・SNMP v1,2c,3 に対応

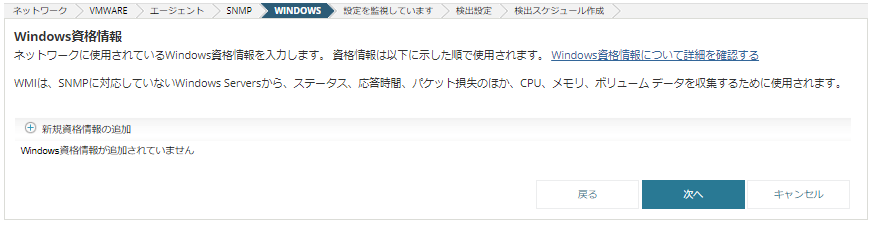

6. Windows資格情報では、WMI通信で利用するクレデンシャルを設定

・監視対象がWindowsマシンの場合、SNMPの代わりにWMIを用いることも可能

※参考:SNMP, WMI, Agent による監視項目の違いについて。(LinuxのSNMP vs Agentの比較も参考までに)

https://support.solarwinds.com/SuccessCenter/s/article/Feature-availability-based-on-monitoring-methods-with-agents-or-agentless-using-SNMP-or-WMI

https://support.solarwinds.com/SuccessCenter/s/article/Comparison-of-Linux-agent-versus-agentless

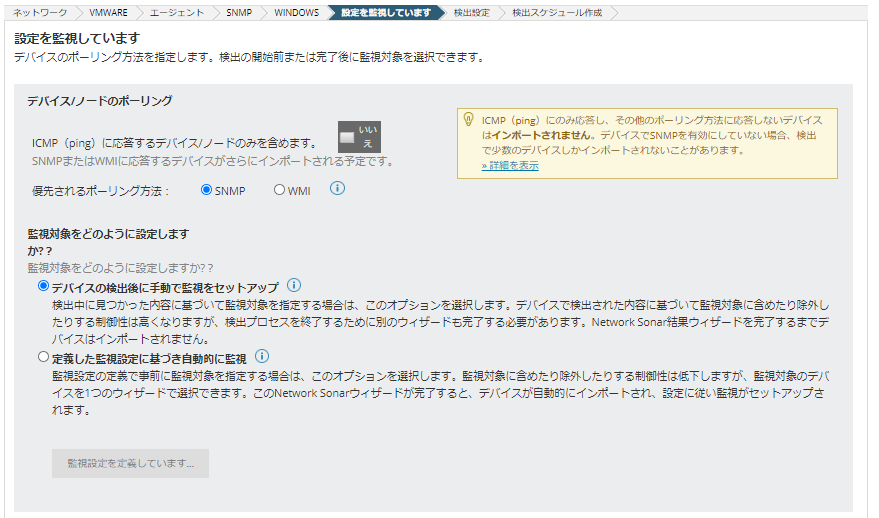

7. このページでは、ICMPにのみ反応する対象(ノード)を、監視対象として追加するか否かを指定する。またWindows機器に対するポーリングをSNMPかWMIかの優先を指定する。

・例えば、SNMP設定がされていない機器は、ICMP反応しか示さない

・「監視対象をどのように設定しますか?」は、ここではデフォルトのまま進める

※対象を自動でフィルタリングして、特定の条件に合致する対象のみを監視対象に追加することもできる。(精通してから試すことを推奨)

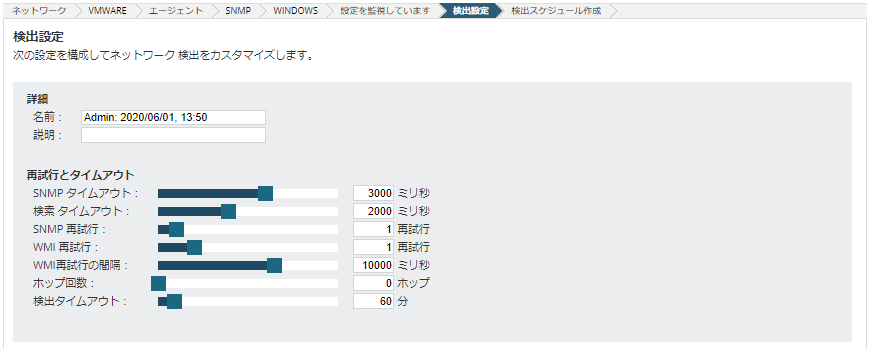

8. 検出設定では、一般的には特に触る必要なし。

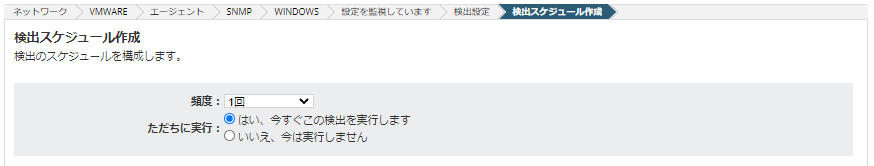

9. 検出スケジュールでは、初回では「頻度:1回」で良い

・環境に機器が追加された場合に自動で検出させたりする場合に、任意で設定/利用可能。

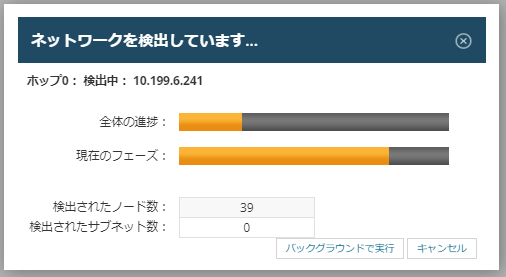

その後、検出作業が始まる

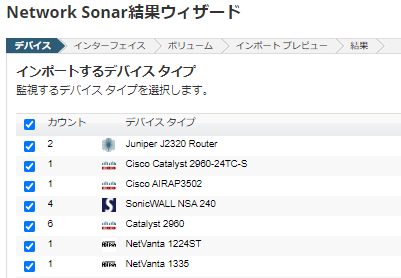

10. インポートするデバイスタイプとして、検出された機器がベンダごとに表示される

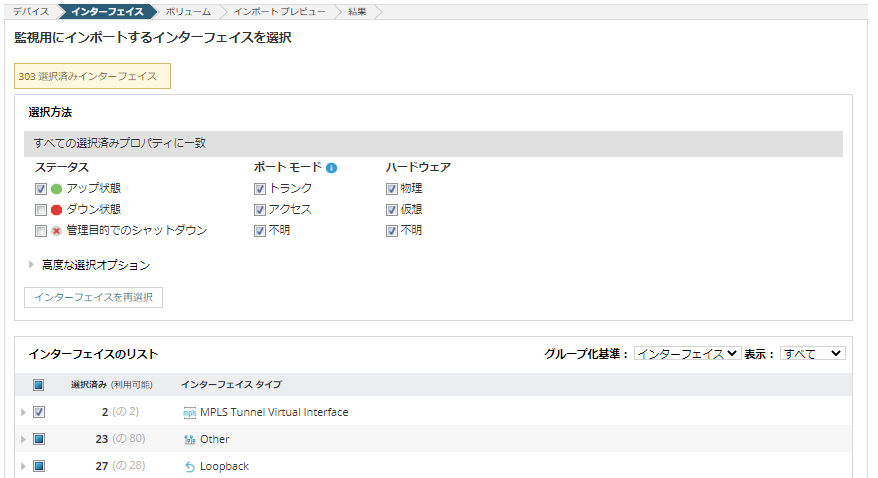

11. 監視対象とするインターフェイスを選択する

・様々な条件でフィルタリング可能。一般的にはグループ化基準で「ノード」別として表示させると分かりやすい

・物理インターフェイスだけでなく、仮想インターフェイスも検出され、監視対象とすることができる

※特にWindowsマシンをSNMPで検出させた場合、いくつもの仮想インターフェイスを検出してくるので、不要であればこの段階で対象外とすることができる

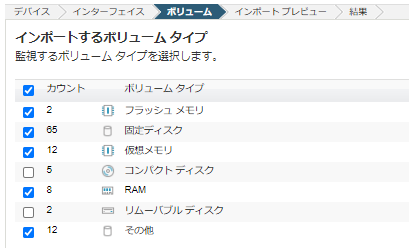

12. ボリュームタイプでは、固定ディスク(論理ドライブ)などドライブとして認識される対象を確認できる

・ここの「仮想メモリ」とは、OSのスワップメモリ領域を指す

※RAMは、RAMの使用量を示す(これもドライブとして認識される)が、使用率はCPUと同じ並びとしてポーリングされる。つまりRAMを外してもRAM使用率は監視対象として追加される

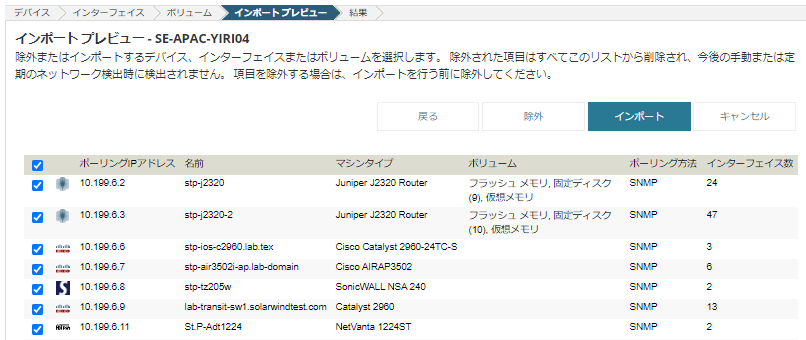

13. インポートプレビューは、すべての監視対象情報が整った状態。[インポート]をクリックして監視対象データが登録されて、完了

ここから監視運用がスタートする